Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno XIII - n° 72

Novembre/Dicembre 2025

Non è un paese per giovani

Dalla formazione al mercato del lavoro

di Pietro Napoleoni [*]

La settantacinquesima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, tenutasi a Parma lo scorso 12 ottobre, è stata l’occasione per tracciare una linea sull’andamento del fenomeno degli infortuni e dei morti sul lavoro nel nostro Paese.

Il Presidente della Repubblica, nella circostanza, ha sottolineato come in Italia il numero dei decessi e infortuni resta tragicamente alto, anche in raffronto a quello che accade nel resto dell’Unione Europea.

La Viceministra del Lavoro, nel suo intervento, ha ricordato che nei primi otto mesi del 2025 si sono registrati 681 decessi sul lavoro compresi 7 ragazzi. Un morto ogni otto ore. La Viceministra ha evidenziato che il Governo ha stanziato oltre 1,2 miliardi di euro per bandi che riguardano il sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto la patente a crediti in edilizia, ha avviato un concorso salute e sicurezza con il ministro dell’istruzione, ha aumentato il numero degli ispettori tecnici. Un segno dell’attività del Governo, per la viceministra.

Un insieme di iniziative che evidentemente non bastano, e comunque non adeguate. Lo dice il dato statistico rammentato dalla stessa Viceministra, e lo evidenzia il fatto che in quel lugubre dato statistico siano compresi sette giovani studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro. È invece il segno della inadeguatezza con la quale la politica si misura con la questione del lavoro in generale e con la vita stessa dei lavoratori e, in particolare, dei giovani studenti che preparano e si avviano verso il mondo del lavoro.

Un insieme di iniziative che evidentemente non bastano, e comunque non adeguate. Lo dice il dato statistico rammentato dalla stessa Viceministra, e lo evidenzia il fatto che in quel lugubre dato statistico siano compresi sette giovani studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro. È invece il segno della inadeguatezza con la quale la politica si misura con la questione del lavoro in generale e con la vita stessa dei lavoratori e, in particolare, dei giovani studenti che preparano e si avviano verso il mondo del lavoro.

Un fenomeno particolarmente odioso quello degli infortuni sul lavoro dei giovani studenti impegnati nel percorso di alternanza scuola lavoro. È inaccettabile che rimangano vittime di un ordinamento che, da un lato, li obbliga a lasciare l’aula scolastica per essere avviati al programma di alternanza scuola lavoro, e, dall’altra, li proietta in realtà, quelle aziendali, dove gli incidenti sul lavoro si verificano con allarmante frequenza per ragioni che vanno dalla insufficiente attenzione verso salute e sicurezza, alla inadeguata vigilanza da parte degli organi preposti. Ed è altrettanto inaccettabile che venga elusa la previsione normativa che prevede il supporto di un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e di un tutor della struttura aziendale ospitante con la primaria finalità di protezione del giovane studente che si appresta a conoscere un tornio o altra macchina operatrice in assoluta sicurezza.

L’alternanza scuola lavoro è stata resa obbligatoria dalla legge n. 107 del 2015 che prevede almeno 400 ore di formazione dedicate al lavoro nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore in quello dei licei.

La disciplina è stata integrata da un regolamento (decreto 3 novembre 2017, n. 195) le cui previsioni hanno dimostrato una oggettiva insufficienza per la finalità di protezione che si prefigge.

La specificità dell’ammissione degli studenti all’interno di attività produttive avrebbe richiesto una normativa appositamente dedicata in considerazione del rischio insito nello svolgimento di attività proprie del ciclo produttivo.

E non appare essere di grande efficacia, almeno nell’immediato, la norma della legge 17 febbraio 2025, n. 21 che, nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, introduce la conoscenza di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Desta inoltre oggettive perplessità la norma dell’articolo 7 del decreto-legge n. 159, del 31 ottobre 2025, che, a fronte di un fenomeno che tocca nel profondo le coscienze, si limita a disporre che le convenzioni tra istituzioni scolastiche e aziende ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad alto rischio.

Nella sostanza manca una risposta da parte della politica in grado di affrontare in radice il più generale fenomeno degli infortuni sul lavoro, e manca un'adeguata attenzione verso i giovani, la futura risorsa del Paese, nel loro percorso di formazione scuola lavoro. Una attenzione che dovrebbe essere insita nel fatto che andare a scuola vuole dire, per i ragazzi e le loro famiglie, andare in un luogo protetto e sicuro.

Eppoi, una volta completato e superato l’accidentato percorso formativo, e indipendentemente dal livello professionale raggiunto, quando i giovani si affacciano nel mondo del lavoro vedono un mercato del lavoro molto al di sotto delle aspettative maturate durante il percorso di formazione.

Innanzitutto, i giovani prendono atto del livello dei salari che non induce la sicurezza che con il proprio lavoro possano pagare un affitto o possano formare una famiglia ed avere figli. Un brusco impatto con il problema dei bassi salari che nell’epoca della gig economy, dominata da lavoretti o lavori a tempo determinato e comunque precari, riconduce la memoria agli albori dell’industrializzazione. E non vi sono segnali da parte di Governo e mondo imprenditoriale per ambire, almeno, a quell’articolo 36 della Costituzione che assicura ad ogni lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Ma per concretizzare quell’ambizione occorrerebbe un rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale attraverso una legge sulla rappresentatività sindacale. Si eviterebbe così la diffusione dei contratti collettivi al ribasso che penalizzano i lavoratori non solo per le retribuzioni più basse, ma anche per le prestazioni di welfare e sanità integrativa che stanno sempre più diffondendosi nella contrattazione tra le parti sociali più rappresentative.

Un altro fattore del mercato del lavoro del nostro Paese, che influenza negativamente i giovani, è quello dello svantaggio delle donne con riguardo, sia al tasso di occupazione, di circa 20 punti percentuali inferiore a quello degli uomini, sia ai livelli retributivi, inferiori di circa il 20 per cento, sia alla difficoltà di fare carriera. Solo il 21 per cento dei dirigenti e il 32 per cento dei quadri è donna secondo il rendiconto di genere 2024 presentato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS. Anche se, e nonostante che, quanto a livello di istruzione le donne hanno superato gli uomini sia tra i diplomati (56,3 %) che tra i laureati (68,6%).

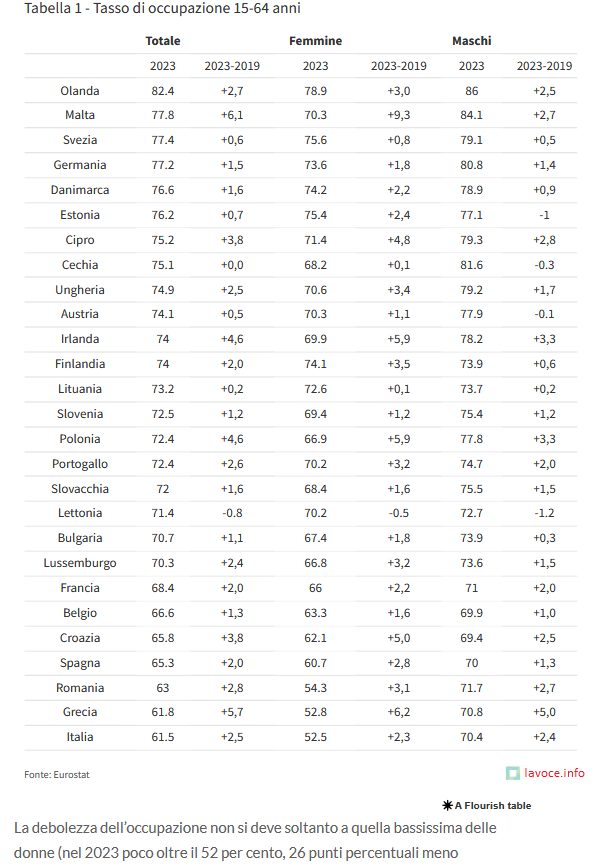

Un rapporto Eurostat, riguardante il tasso di occupazione 15-64 anni, evidenzia come il nostro Paese sia fanalino di coda, sia riguardo all’occupazione in generale, sia al tasso di occupazione femminile, sia a quello di donne occupate a part time involontario.

Un ulteriore fattore del mercato che viene valutato negativamente dai nostri giovani è costituito dalle dimensioni delle aziende che operano nel nostro Paese, dove le piccole e medie imprese rappresentano il 96% del tessuto produttivo con preponderanza delle microimprese con meno di dieci dipendenti. E i giovani, in particolare quelli che hanno conseguito livelli medio alti di formazione, ambiscono ad occupazioni in strutture aziendali di grande ampiezza e tali da offrire opportunità di crescita professionale e salariale.

Nella sostanza, il panorama del mercato del lavoro che si presenta dinnanzi ai nostri giovani al termine del loro percorso di formazione è un contesto di scarsa attrattività al punto che, secondo quanto emerge dal Rapporto “I giovani e la scelta di trasferirsi all’estero” curato dalla Fondazione Nord Est e presentato al CNEL, dal 2011 al 2023, sono 550 mila i giovani italiani di 18-34 anni che sono emigrati all’estero. Secondo il rapporto il 35% dei giovani residenti nelle regioni del Nord Italia è pronto a trasferirsi all’estero per la mancanza in Italia di analoghe opportunità di lavoro. Secondo il Presidente del CNEL Brunetta siamo entrati in una fase critica di carenza e fuga dei giovani dal Paese. Ed ha aggiunto che i giovani scarseggiano per le imprese, mancano al sistema della P.A. e mancheranno sempre di più in ogni ganglio vitale della vita civile ed economica dell’Italia, con grande impatto sulla crescita, sulla sostenibilità del debito e sulla tenuta del welfare e dei servizi sanitari.

Per il nostro Paese una perdita di capitale umano, e di un investimento, di cui beneficiano i paesi di destinazione che sanno come valorizzare i saperi e la voglia di imparare e di crescere dei nostri giovani. ![]()

[*] Dopo la Scuola di specializzazione in diritto sindacale, è stato ispettore del lavoro, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, dirigente nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dirigente del settore legislativo della regione Campania, dirigente delle relazioni sindacali del comune di Roma. È autore di pubblicazioni in materia di organizzazione amministrativa del lavoro.

Seguiteci su Facebook